Los gauchos: mito, oficio y libertad en la pampa

Los gauchos: entre la leyenda y la vida real

En algún punto de la pampa, el horizonte se curva con tanta suavidad que uno pierde la noción de distancia. Todo parece inmóvil: la hierba alta, el viento detenido, un caballo quieto frente al sol. Pero basta fijarse para entender que ese paisaje tiene pulso. Allí, donde el silencio parece absoluto, se mueve una de las figuras más antiguas y persistentes del Cono Sur: el gaucho.

Durante siglos fue un habitante sin fronteras, un jinete errante que vivía del ganado cimarrón y del intercambio, entre los confines del Río de la Plata, la Patagonia y las llanuras del Uruguay. Su historia se tejió entre la soledad y la libertad, entre la supervivencia y la poesía. Nació del mestizaje —hijo de indígenas, españoles y criollos— y se convirtió en el símbolo de una identidad: la del hombre del campo que conoce la tierra, los animales y el tiempo.

El mito y su realidad

El gaucho fue al principio un personaje marginal, sin patria ni ley, perseguido por su independencia. Pero con el paso del tiempo su figura se elevó hasta convertirse en mito nacional. Ningún escritor lo expresó mejor que José Hernández, autor de Martín Fierro (1872), el poema que convirtió la vida rural en una epopeya y dio voz a los hombres del campo expulsados por la modernidad. Su gaucho no era un héroe adornado, sino un trabajador que defendía su dignidad en un mundo que ya no lo comprendía.

Décadas más tarde, Ricardo Güiraldes, nacido en San Antonio de Areco, transformaría esa figura en símbolo espiritual. En Don Segundo Sombra (1926) retrató al gaucho como maestro de vida, portador de sabiduría, silencio y nobleza. Entre Hernández y Güiraldes, el mito quedó completo: del conflicto a la contemplación, de la injusticia a la elegancia de una forma de estar en el mundo.

La ganadería: una raíz profunda

La historia del gaucho no puede separarse de la del ganado. En las praderas fértiles del litoral, el crecimiento de las manadas transformó el paisaje y dio origen a una cultura del trabajo, del cuero y del fuego. De ese vínculo nació el asado, que durante siglos no fue de vaca sino de cordero: la carne más abundante en la Patagonia, donde la cría ovina se consolidó en el siglo XIX.

Más que una costumbre culinaria, el asado era una forma de convivir. Se encendía el fuego al aire libre, con el mismo respeto que se tiene al inicio de una jornada. No había mesa ni mantel, solo la tierra, el cuchillo y el tiempo. En torno a ese fuego se transmitían las historias del campo, y el gaucho encontraba su hogar.

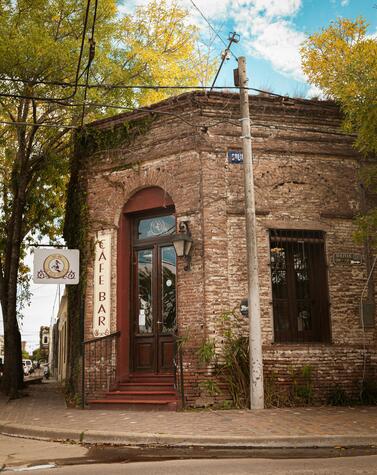

San Antonio de Areco: la artesanía del campo

A poco más de cien kilómetros de Buenos Aires, San Antonio de Areco conserva la esencia criolla. Cada noviembre, el pueblo celebra la Fiesta de la Tradición, donde hombres y mujeres a caballo desfilan con sus mejores galas: ponchos, botas, sombreros, cinturones labrados. Pero lo que da carácter a Areco no son solo sus desfiles, sino el trabajo de sus plateros, herederos de inmigrantes vascos que en el siglo XIX se instalaron allí y comenzaron a labrar el metal con precisión artesanal.

De sus manos salen las espuelas, estribos, hebillas y cabezadas que transforman la montura en una pieza de arte. Cada adorno se cincela a mano con motivos geométricos o vegetales, y muchas de esas piezas se transmiten de generación en generación como símbolos de orgullo familiar. Güiraldes, oriundo de este mismo pueblo, encontró en esos talleres la inspiración para el universo criollo que describiría más tarde en su novela.

El origen de la ganadería en el Río de la Plata.

Los primeros bovinos llegaron al actual territorio argentino hacia 1536, cuando Pedro de Mendoza desembarcó en el Río de la Plata con una pequeña manada procedente de Andalucía. Tras el fracaso de su expedición y el abandono del asentamiento, los animales quedaron libres y se multiplicaron sin control. Un siglo después, las pampas estaban pobladas por miles de reses cimarronas. La caza de ese ganado salvaje —la llamada vaquería— fue la primera actividad económica de la región. De los animales se aprovechaba sobre todo el cuero, muy valorado en Europa, mientras la carne se dejaba pudrir o alimentar a los perros. Solo con la llegada del saladero y del ferrocarril, ya en el siglo XIX, la carne empezó a conservarse y exportarse. Entonces nació el asado como ritual y no solo como alimento.

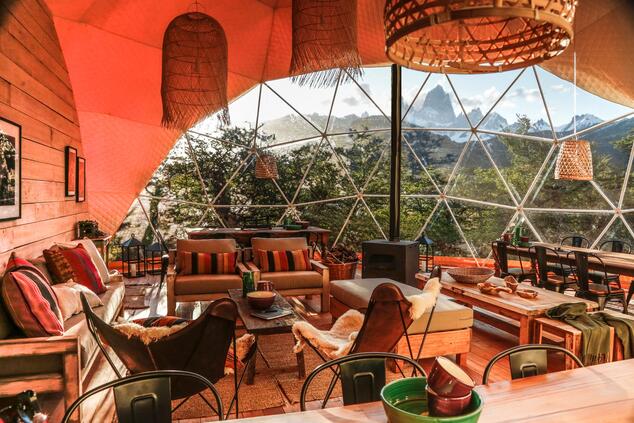

- Estancia Cristina. —

- El Chalten Camp con el Pico Fitz Roy al fondo. —

- Puerto Blest. —

- Bahía Bustamante. Foto: Wendy Pasop.

La vida nómada de los trasquiladores.

Cada otoño austral, cuando comienza la temporada de esquila, cuadrillas de trasquiladores recorren la Patagonia de estancia en estancia. En una jornada pueden esquilar entre 250 y 300 ovejas, usando máquinas eléctricas o tijeras tradicionales con una precisión que evita cortar la piel del animal.

Su destreza es reconocida en todo el mundo: cada año más de mil esquiladores argentinos viajan al hemisferio norte —a Escocia, Francia o Nueva Zelanda— para continuar la temporada. Su calendario es perpetuo: seis meses en el sur, seis en el norte.

En las competiciones internacionales, los mejores logran esquilar una oveja completa en menos de dos minutos.

El gaucho contemporáneo

Hoy el gaucho ya no es el jinete libre que recorría territorios sin fronteras. Vive en un país moderno, entre maquinaria agrícola y carreteras asfaltadas. Pero sigue siendo un símbolo. Muchos hombres del campo conservan su indumentaria tradicional y su vínculo con el caballo, no por folclore sino por identidad. Su figura inspira respeto, no tanto por nostalgia como por representar una manera de entender la vida: la del vínculo con la tierra, la honestidad del trabajo y la austeridad del alma.

El gaucho ha pasado del mito a la realidad y de la realidad al mito una y otra vez. Ni héroe romántico ni simple trabajador rural: es ambas cosas a la vez. En él conviven el pasado y el presente, la épica y la rutina, la soledad y la comunidad. En su mirada, cuando observa el horizonte, hay algo que pertenece a todos los que alguna vez sintieron el deseo de vivir libres, sin más guía que la intemperie.